はじめに

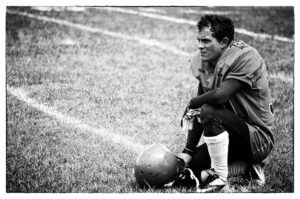

アスリートにとって「怪我」は常につきまとう大きなリスクです。

小さな捻挫から、シーズンを棒に振るような大怪我まで、その瞬間は誰にでも訪れる可能性があります。

しかし、怪我が選手に与えるのは肉体的なダメージだけではありません。

「またプレーできるのだろうか」

「自分の居場所がなくなるのではないか」

「努力が全部無駄になってしまったのではないか」

このような強い不安や喪失感は、選手の心を深く揺さぶります。ときには「もう復帰できないのでは」と未来を諦めそうになることさえあります。

スポーツメンタルコーチが担う役割は、そうした怪我の心の影響に寄り添うことです。

ただ「前を向こう」と言葉をかけるのではなく、選手が抱える悲しみや不安を安全に表現できる場所をつくること。そこから少しずつ自己イメージを取り戻し、再び競技に向き合えるようサポートすることが大切です。

本記事では、怪我をした選手が経験する心のプロセスと、それに対してスポーツメンタルコーチがどのように関わるべきかを「悲哀の4段階」を手がかりに整理していきます。

第1章 怪我に直面した選手の「悲哀の4段階」

スポーツの現場で怪我を負ったとき、選手はただ体を痛めただけではなく、心にも大きな衝撃を受けています。その心の変化は、心理学でいう「悲哀の4段階」に沿って進むことが多く、これを理解することがスポーツメンタルコーチにとって重要な視点となります。

1. 心のまひ(ショック)の段階

怪我をした直後、選手は「大丈夫、すぐ治る」「まだやれる」と口にすることがあります。これは希望ではなく、現実をすぐには受け入れられない心の防衛反応です。頭では理解していても、心が追いつかず、感情が凍りついたようになるのです。

2. 切望と悲しみの段階

現実が少しずつ迫ってくると、「あの試合に出たかった」「あと少しだけプレーさせてほしい」という気持ちが湧き上がります。ここでは涙を流す選手も少なくありません。失った時間やチャンスを切望しながらも戻れない現実に直面し、深い悲しみを感じる時期です。

3. 混乱と絶望の段階

やがて「なぜ自分だけが怪我をするのか」「チームに迷惑をかけた」と怒りや罪悪感が出てきます。自分を責めたり、指導者や環境に不満を抱いたり、心が不安定になりやすい時期です。孤立感が強まり、復帰への意欲を失う選手も少なくありません。

4. 回復の段階

時間が経つにつれて、少しずつ気持ちが整い始めます。「怪我はあったけど、それを糧にできる」「今できることに集中しよう」と考えられるようになり、新しい練習やリハビリに取り組める心境に至ります。この段階でようやく、目標設定や前向きな言葉が効果を持ち始めます。

アスリートの心は直線的に回復するわけではなく、これらの段階を行きつ戻りつしながら進んでいきます。だからこそ、スポーツメンタルコーチは「早く前を向かせる」のではなく、選手が今どの段階にいるのかを敏感に感じ取り、呼吸や言葉のリズムに寄り添う必要があるのです。

第2章 怪我がアスリートのセルフイメージに与える影響

怪我をした選手にとって、痛みや練習不足といった身体的な問題以上に大きな影響を及ぼすのがセルフイメージの低下です。

「自分はもう戦えない」という思い込み

怪我をすると、「以前のように動けない自分」を突きつけられます。試合に出られない、チームに貢献できない、周囲の期待に応えられない――その現実が積み重なると、選手は次第に「自分には価値がないのでは」という思い込みに囚われていきます。

この「セルフイメージの低下」は、リハビリや練習に取り組む意欲を奪い、時に復帰そのものを諦める要因にもなります。

周囲の反応が心を揺さぶる

怪我をすると、チームの仲間や指導者から「早く戻ってこい」と期待を寄せられる一方で、試合では代わりの選手が活躍します。その光景を目にするたびに、「自分は必要とされなくなるのでは」という不安が強まり、セルフイメージがさらに揺らぎます。

これは選手自身の努力不足ではなく、誰にでも起こりうる自然な心理反応です。

科学的な視点から

心理学では、セルフイメージとパフォーマンスは密接に結びついていることが分かっています。特に「自己効力感(自分はできるという感覚)」は、挑戦や学習の持続を決定づける要因とされています。怪我によってこの感覚が損なわれると、復帰後も本来のパフォーマンスを発揮できないケースが少なくありません。

メンタルコーチの役割

スポーツメンタルコーチに求められるのは、失われたセルフイメージを取り戻すサポートです。ただ「大丈夫」「頑張れ」と励ますのではなく、選手が安心して不安や悲しみを吐き出せる場を用意し、その感情を受け止めることが第一歩になります。そこから「今できる小さな一歩」を一緒に確認し、少しずつ自己効力感を回復していくのです。

第3章 目標設定を急がせる危うさ

怪我をした選手を前にすると、多くの指導者やコーチは「次の目標を立てよう」と声をかけたくなります。早く前を向かせてあげたい、落ち込んだ気持ちを切り替えてほしい――その思いは善意から出たものです。

しかし実際には、心の準備が整っていない段階で目標設定を迫ることは、選手にとって大きな負担となります。

心が追いついていない時の目標は「空回り」する

怪我のショックや喪失感が強いときに「次の試合までに復帰しよう」といった目標を掲げても、選手自身の心は納得していない場合がほとんどです。すると、その目標は「やらなければならない」という義務感となり、余計にプレッシャーや無力感を強めてしまいます。

科学的な視点から見る「回復プロセス」

心理学的には、怪我による心の影響は時間をかけて処理されるべきものです。悲しみや不安を無視して行動に移そうとすると、抑圧された感情が後から強く表面化し、リハビリや復帰の過程で大きな壁となることが知られています。

コーチができることは「待つ」こと

スポーツメンタルコーチの役割は、選手を急がせることではありません。選手の心が「今なら次の一歩を踏み出せる」と感じるタイミングを見極めることが大切です。そのためには、選手の呼吸や表情、言葉のトーンを丁寧に観察し、「まだ悲しみの段階にいるのか、それとも回復に向かい始めているのか」を敏感に感じ取る必要があります。

禅の学びに通じる姿勢

禅の世界には「急がば回れ」に近い教えがあります。焦らずに、今ある状況をそのまま受け入れること。これは選手が心の痛みを抱えたまま次へ進むのではなく、確かな土台を持って再び歩き出すための大切なプロセスです。

無理な目標設定は、怪我からの回復を早めるどころか、むしろ遠回りにしてしまうことがあります。だからこそスポーツメンタルコーチは「選手の今に寄り添い、次の一歩を待つ」ことを基本に据えるべきなのです。

第4章 呼吸やリズムに寄り添う関わり方

怪我をしたアスリートにとって、心の回復は直線的に進むものではありません。昨日は前向きだったのに、今日は落ち込んでいる。そんな波があるのは自然なことです。ここでスポーツメンタルコーチに求められるのは、方法論を押しつけることではなく、選手の呼吸やリズムに合わせる姿勢です。

選手の「今」に同調する

呼吸が浅く乱れているときは、不安や緊張が強いサインです。言葉を多くかけるのではなく、静かに聴き、安心できる空気をつくることが大切です。逆に、選手が少しずつ気持ちを取り戻して自分から話し始めたら、その流れを止めずに受け止める。コーチのペースではなく、選手自身のペースに寄り添うことが基本になります。

科学的な裏付け

心理学では、心の回復において「同調行動(mirroring)」が信頼関係を深める要因になると知られています。相手の呼吸や仕草に自然と合わせることで、安心感や一体感が生まれ、自己開示が促されます。怪我をして心が不安定なときこそ、この同調の力が大きな意味を持ちます。

禅的な「ただ在る」姿勢

禅の教えには「無為自然」という考え方があります。無理に何かをしようとせず、自然に在ることの大切さです。スポーツメンタルコーチもまた、励まそうと力むのではなく、ただそばにいて、呼吸を共にする。そんな「在り方」が、選手にとっての心の安全基地となります。

実際の関わりの一例

怪我で長期離脱を余儀なくされた選手と向き合うとき、すぐに「復帰の目標」を話す必要はありません。まずは「今どんな気持ちですか?」と問い、選手の言葉を遮らずに聴き切ること。それだけで「この人の前では本音を話しても大丈夫だ」と感じてもらえます。その積み重ねが、やがて次の挑戦へと踏み出す力を生み出していくのです。

第5章 まとめ 〜セルフイメージを取り戻すために〜

怪我を経験した選手がなかなか前を向けないのは、単に「意欲が足りない」からではありません。根本的には、怪我によってセルフイメージが大きく揺らいでいることが原因です。

「もう自分は強い選手ではないのかもしれない」

「この先もチームに必要とされないのでは」

そんな思い込みが心を覆ってしまうと、どれだけ新しい目標を立てても、それは空回りに終わってしまいます。

行動よりも「自己イメージの回復」が先

スポーツメンタルコーチングの役割は、選手に「やるべきこと」を教えるのではなく、自分にはまだ価値があるという感覚を取り戻してもらうことです。心理学的にも、行動の持続には「自己効力感」が欠かせないと示されています。セルフイメージの回復なくして、本当の変化は起こりません。

安全基地としてのメンタルコーチ

怪我をした選手にとって、心から安心して話せる存在は非常に大きな支えになります。怒りも悲しみも受け止めてくれる相手がいることで、少しずつ「また挑戦してみよう」という気持ちが芽生えてくるのです。スポーツメンタルコーチは、選手にとっての安全基地であることが求められます。

禅の教えに通じる「ただ受け止める」姿勢

禅には「放下(ほうげ)」という考えがあります。これは無理に何かを変えようとせず、まずは今あるものをそのまま受け止める姿勢です。怪我をした選手に対しても同じで、無理にポジティブへ導こうとせず、まずは今の姿を認めること。その積み重ねが、やがて新しい挑戦の原動力へと変わっていきます。

まとめ

怪我をきっかけに低下したセルフイメージを回復させること。これこそが、スポーツメンタルコーチングにおいて最も重要な役割です。目標設定や行動計画は、その基盤が整ってから初めて効果を発揮します。

アスリートにとって大切なのは「もう一度プレーできるかどうか」ではなく、「自分はここにいていい」と思える感覚を取り戻すこと。そのために、スポーツメンタルコーチは選手の呼吸やリズムに寄り添い、心の回復を支える存在でなければなりません。

最後に 〜スポーツメンタルコーチ資格講座で学ぶ意味〜

ここまで「怪我をした選手に必要なのは、無理な目標設定や励ましではなく、セルフイメージを取り戻すための支えである」とお伝えしてきました。

これは一朝一夕にできるものではなく、深い理解と繊細なスキルが求められます。だからこそ、スポーツメンタルコーチを志す方には、体系的に学び、実践を積む場が必要です。

一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会が提供するスポーツメンタルコーチ資格講座では、単なるメソッドではなく、アスリートに本当に寄り添うための「心の姿勢」を徹底的に学ぶことができます。

- 怪我に直面した選手の心理的プロセスを理解する

- セルフイメージの低下にどうアプローチするかを学ぶ

- 科学的エビデンスに基づいたサポート方法を習得する

- 選手の呼吸やリズムに合わせた「心の姿勢」を身につける

これらを実践的に学ぶことで、選手にとって「心の安全基地」となれるメンタルコーチへと成長できます。

もしあなたが「選手を心から支えたい」と思うのなら、ぜひこの講座で学びを深めてください。きっと、アスリートの人生に寄り添いながら、本質的な変化を導ける存在になれるはずです。