はじめに

スポーツの世界では、技術や体力を磨くだけではなく、心をどう整えるかが結果を大きく左右します。大舞台で緊張して力を発揮できなかったり、ケガやスランプから立ち直れなかったりする場面に直面したアスリートを支える存在が、スポーツメンタルコーチです。

近年はオンライン学習の環境が整い、心理学や脳科学の知識をインターネットや動画教材から学ぶことが容易になりました。クリック一つで世界中の知識にアクセスできる今、メンタルコーチを目指す人にとっても学びのハードルは低くなっています。

しかし一方で、知識だけでは足りない領域が確かに存在します。選手のわずかな表情の変化、言葉にできない心の揺れ、チームの空気感。これらは教科書やオンラインの画面越しではなかなか感じ取りにくい「暗黙知」の領域です。

スポーツメンタルコーチにとって、この暗黙知をどう磨くかが大きなテーマになります。選手の心に寄り添い、その場で必要な言葉や沈黙を選び取る感覚は、実際の現場に身を置き、体感を通じてしか養えません。

本記事では、スポーツメンタルコーチを学ぶ上で知識以上に大切とされる「暗黙知」について掘り下げます。そして、オンライン学習が広がる時代において、どのようにして暗黙知を補い、身につけていくのかを一緒に考えていきましょう。

第1章 知識と暗黙知の違い

スポーツメンタルコーチを学ぶとき、まず最初に気づくのは「知識」と「暗黙知」は似て非なるものだということです。

「知識」とは、心理学の理論やメンタルトレーニングの手法、脳科学的な知見といった言葉や図表で説明できるものを指します。たとえば「呼吸法を使うとリラックスできる」「目標設定はSMARTの法則を用いると効果的」といった情報は、本や動画から学ぶことができます。オンライン学習が普及した今、こうした知識のインプットはとても効率的に行えるようになりました。

一方、「暗黙知」とは、頭で理解するのではなく、体験を通して感覚的に掴むものです。

例えば、試合直前に選手が無意識に見せるわずかな肩の動きや呼吸の浅さに気づけるかどうか。あるいは、選手が言葉に出さなくても「今はそっとしてほしい」という空気を感じ取れるかどうか。これらは本やマニュアルに書かれているわけではなく、現場で選手と時間を共有する中で培われていくものです。

ここに「知識と暗黙知の決定的な違い」があります。

知識は外から取り入れるもの、暗黙知は内に沈殿していくもの。知識は学べばすぐに「分かる」ことができますが、暗黙知は「できる」ようになるまでに体験を通した積み重ねが必要です。

この違いを理解することは、スポーツメンタルコーチを志す上での第一歩です。なぜなら、選手を支える現場では、知識だけで対応できない瞬間が必ず訪れるからです。そのとき頼りになるのは、暗黙知として自分の内に根づいた「感覚」なのです。

第2章 なぜ暗黙知が重要なのか

スポーツメンタルコーチにとって、理論や知識は大切な基盤です。けれども、それだけで選手の心に寄り添えるかというと、必ずしもそうではありません。なぜなら、選手が本当に発している「サイン」は言葉だけに現れるものではなく、その奥にある微妙な空気や無意識の仕草に宿っているからです。

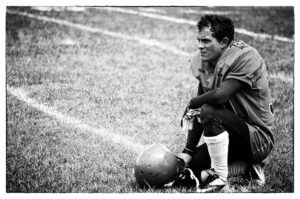

例えば、試合直前の選手を思い浮かべてみてください。練習のときはリラックスしていたのに、本番直前になると呼吸が浅くなり、目の動きが落ち着かなくなる。言葉では「大丈夫です」と答えていても、体全体は「不安でいっぱいだ」と物語っている。ここに気づけるかどうかが、コーチングの質を大きく左右します。

心理学の研究でも、非言語的コミュニケーションが人間関係の信頼形成に大きく関与していることが示されています。言葉よりも、声のトーンや表情、姿勢から人は多くの情報を読み取っているのです。つまり、選手を支えるときに必要なのは「何を言うか」以上に「どう感じ取り、どう関わるか」という暗黙知の部分になります。

また、禅の世界には「不立文字(ふりゅうもんじ)」という考え方があります。これは「文字や言葉に頼らず、直接体験を通して真実を悟る」という意味です。スポーツメンタルコーチングにおいても、まさに同じことが言えます。選手の心の揺れやエネルギーを感じ取り、それに合わせて自分の在り方を変化させる・・・このプロセスは教科書の知識だけでは到達できない領域です。

暗黙知を大切にすることで、選手は「理解されている」「受け止めてもらえている」という安心感を得ます。その安心感があって初めて、選手は自分の弱さをさらけ出し、次の一歩を踏み出す力を取り戻すのです。

第3章 オンライン学習の可能性と限界

近年、オンライン学習はスポーツの世界にも急速に広がりました。自宅にいながら、専門家の講義を受けたり、最新の心理学や脳科学の知見に触れたりすることができるのは大きなメリットです。移動時間が不要で、繰り返し視聴できる点も、学びを効率化する上で非常に役立ちます。特に、基礎知識の習得や理論の理解に関しては、オンライン環境はこれまでにない学習機会を提供してくれています。

一方で、オンラインにはどうしても限界があります。その代表例が、非言語的な情報の欠落です。画面越しでは選手の表情の細かな動きや体の緊張感、声のトーンのわずかな揺らぎを感じ取りにくくなります。これらはまさに暗黙知を培ううえで欠かせない要素であり、オンラインだけでは十分に学べない部分です。

さらに、学びの偶発性の不足も課題です。対面の場では、休憩中の雑談や、他のコーチや選手とのちょっとしたやり取りから多くを学び取れます。しかし、オンラインでは必要な情報だけを受け取りがちで、そうした偶発的な学びの機会が減ってしまいます。

加えて、感情の共有や共鳴のしづらさも見逃せません。アスリートの目の奥に潜む不安や、試合に挑むときの空気感は、実際にその場にいてこそ強く伝わってくるものです。オンラインでは、どうしても「温度感」が伝わりにくく、学びが一方向的になりやすいのです。

つまり、オンライン学習は知識を効率よく吸収するためには非常に有効ですが、コーチングに不可欠な暗黙知の習得に関しては、どうしても限界があるといえます。だからこそ、次の章では「暗黙知をどう育んでいけるか」について考えていきましょう。

第4章 暗黙知を育むための体験的学び

スポーツメンタルコーチにとって暗黙知は、机上の学びではなかなか身につきません。知識を頭で理解することと、実際の場でその知識を「生きた形」で使えるようになることは、まったく別のプロセスだからです。ここでは、暗黙知を育むために欠かせない体験的な学びについて考えてみましょう。

1. ロールプレイで体感する

スポーツメンタルコーチ養成の現場では、ロールプレイが重要なトレーニング手法のひとつです。選手役とコーチ役を交互に体験することで、「相手の言葉を待つ間の沈黙の扱い方」「うなずきや視線の使い方」など、細やかな関わり方を肌で学ぶことができます。これは教科書を読むだけでは得られない、身体を通した学習です。

2. 現場での観察と同席

実際に試合や練習に同行し、先輩コーチがどのように選手と接しているかを観察することも、暗黙知を磨く大きな機会です。選手のコンディションをどう見抜いているのか、言葉にせずとも相手が安心できる雰囲気をどう作っているのか――こうした微妙な感覚は「現場で立ち会う」ことでしか体得できません。

3. チームの「空気感」を感じ取る

個人の心を支えるのと同じくらい大切なのが、チーム全体の空気を読む力です。バレーボールの試合を例にすると、ベンチでの表情、アップ中の声掛け、得点したときの盛り上がり方など、言葉にならない情報がチームの状態を雄弁に物語っています。コーチはその場に居合わせることで初めて、その空気を体で感じ取り、適切な介入のタイミングを見極めることができます。

4. 禅的な「ただ在る」姿勢

禅の実践でも「ただ坐る(只管打坐)」という態度が大切にされます。これは、何かを変えようとするよりも、まず現実をそのまま受け止めることから始める姿勢です。スポーツメンタルコーチも同じで、選手の心を「どうにかしよう」と急ぐのではなく、まず目の前にある気配や感情を受け止めること。これが暗黙知を育む土台となります。

暗黙知は「教えてもらう」のではなく「感じて、経験を通して身につける」ものです。対面での学びや現場での体感があるからこそ、知識が血肉化し、選手に寄り添える本物のコーチングが可能になるのです。

第5章 オンラインと対面を融合させるハイブリッド学習

ここまで見てきたように、スポーツメンタルコーチを学ぶうえで「知識」はオンラインで十分に習得できますが、「暗黙知」は実際の体験や対面の場でしか育ちにくい側面があります。では、私たちはどのように学びを設計すればよいのでしょうか。

1. 知識はオンラインで効率的に

心理学や脳科学の理論、目標設定の方法、コミュニケーション技法といった言語化可能な知識は、オンラインで学ぶことが最も効率的です。録画された講義を何度も見直したり、資料を使って自分のペースで学習したりできるのは大きな利点です。これにより、理解度を深めながら土台を整えることができます。

2. 暗黙知は対面で体感する

一方で、相手の呼吸や表情の変化を読み取る力や、場の空気を感じる力は、画面の向こう側では伝わりにくいものです。だからこそ、対面の場で実際にアスリートと関わったり、先輩コーチの関わり方を間近で観察したりする時間が不可欠です。ここでしか得られない感覚が、コーチングの質を根底から高めていきます。

3. ハイブリッド型の学びの意義

オンラインと対面を「役割分担」させることで、双方の強みを最大限に活かすことができます。

- オンライン:知識のインプットや振り返り、事例研究。

- 対面:実践練習、ロールプレイ、現場体験、フィードバック。

この組み合わせにより、学びはより深く、そして持続可能になります。効率的に知識を得ながら、リアルな現場で暗黙知を体得することで、アスリートに寄り添えるコーチへと成長できるのです。

まとめ

スポーツメンタルコーチを目指すうえで、知識は確かに大切な基盤です。心理学や脳科学の理論を学び、技法を理解することはコーチとしての最低限の装備になります。しかし、それだけでは選手の心を本当の意味で支えることはできません。

選手が本番前に見せるわずかな呼吸の変化や、仲間との目配せに宿る緊張と期待。その場に居合わせて初めて感じ取れる空気感や、沈黙の奥にある本音を受け止める力・・・これが「暗黙知」です。暗黙知は本や動画ではなく、実体験や対面での関わりを通じてのみ蓄積され、スポーツメンタルコーチとしての存在感や信頼感を形づくります。

一方で、知識の学習はオンラインで効率的に行うことができます。だからこそ、これからの学びの形は「オンラインと対面のハイブリッド」になるでしょう。理論はオンラインで吸収し、現場や対面の場で暗黙知を体感する。この二つを掛け合わせることで、初めて本当の意味での成長が可能になります。

スポーツメンタルコーチに求められるのは、知識を超えた「人を感じる力」です。言葉にできないものを感じ取り、選手が安心して力を発揮できる環境をつくる。それこそが、選手の成長と成果を支える最も大切な学びであり、これからの時代にコーチとして生きていくための土台となります。