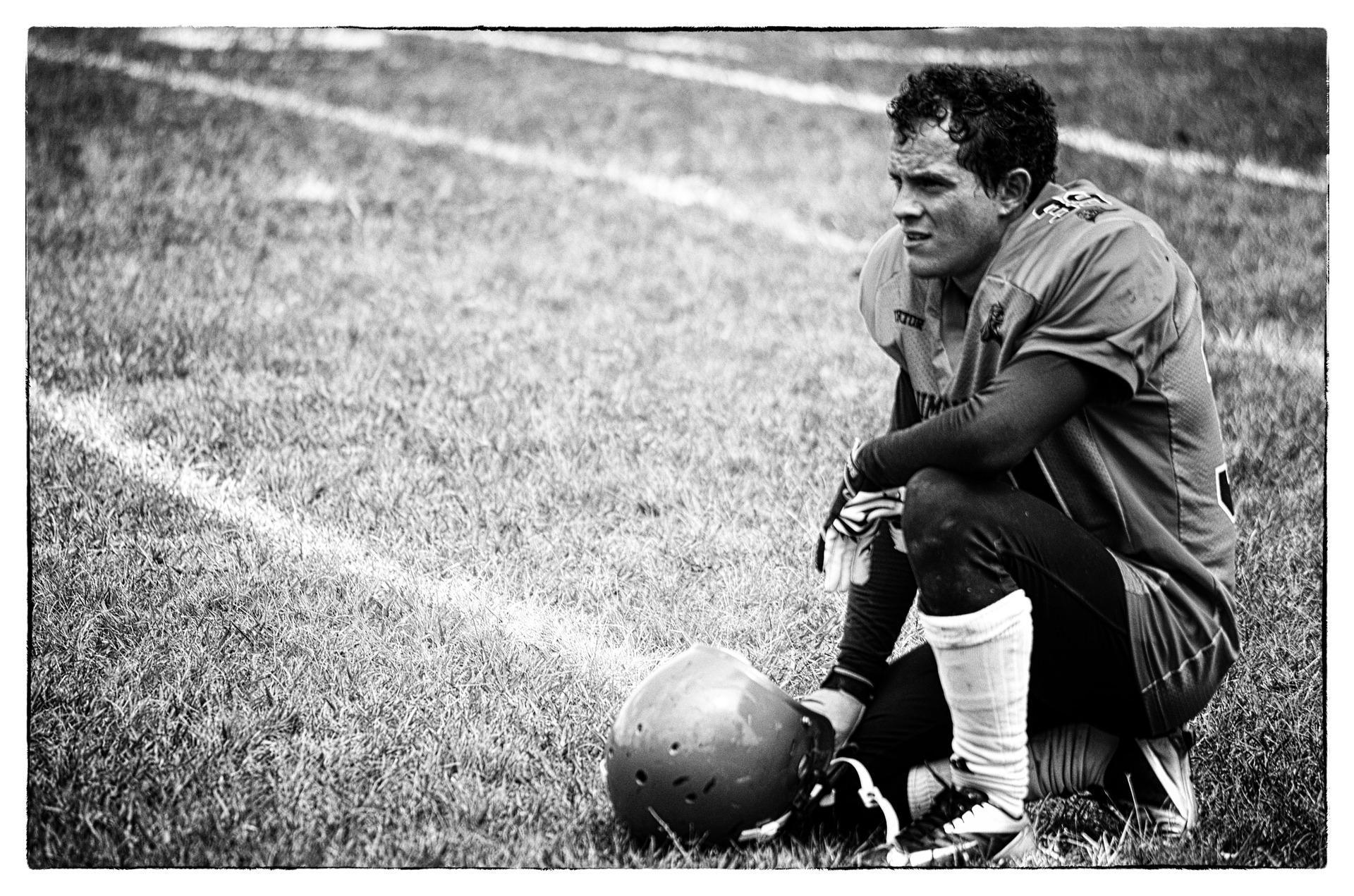

涙を流すことは「心が壊れている」サインではない

不安や緊張が高まると、突然涙が込み上げてくることがあります。

試合前にプレッシャーを感じたとき、思うようにいかない自分を責めたとき、あるいは、心の奥に押し込めていた想いが溢れたとき。

そんなとき、多くの人は「泣いてはいけない」「弱い自分を見せたくない」と感情を抑え込もうとします。

けれど、涙は「弱さ」ではなく、心が自分を守ろうとする自然な反応です。

身体が限界を感じたときに汗をかくように、心が限界を感じたときに流れるのが涙。

つまり、涙はあなたの内側で起きているストレスを、外へと解放するための生理的な防衛機能なのです。

不安や緊張の中で涙を流すことは、「今、心が助けを求めている」というサインでもあります。

そしてその涙は、感情を押し殺して戦い続けるよりも、心を整え、次に進むための再起動ボタンとして働きます。

大切なのは、「泣かないようにすること」ではなく、

「涙の意味を理解して、自分の感情と上手につき合うこと」。

そこに、メンタルをしなやかに保つヒントがあります。

涙を流すことの科学的・心理的メリット

涙は単なる感情の表出ではなく、心と身体を守るための自然な反応です。

特に不安や緊張の高まりの中で流れる涙には、複数の科学的な意味があります。

ここでは代表的な4つのメリットを紹介します。

ストレスホルモンを排出し、身体をリラックスさせる

涙には、ストレス反応で分泌されるコルチゾールやアドレナリンなどのホルモンが含まれています。

感情的な涙(悲しみ・不安・緊張などで出る涙)を流すことで、これらの物質が体外に排出され、

結果的に副交感神経が優位になり、呼吸が深くなり、身体が自然とリラックスします。

これは「泣いたらスッキリした」と感じる理由のひとつ。

つまり、涙は身体にとってのストレス・デトックスなのです。

感情を整理し、思考を再起動させる

強い不安や緊張を感じているとき、脳の中では扁桃体(感情中枢)が活発に働き、

同時に前頭前野(理性・思考を司る部分)の働きが抑えられています。

この状態では冷静な判断ができず、感情に飲み込まれやすくなります。

涙を流すことで扁桃体の興奮が鎮まり、前頭前野が再び働き始めます。

結果として、「なぜ不安だったのか」「どう対処すればいいか」といった思考の整理が可能になります。

涙は心を「感情モード」から「思考モード」に戻すスイッチなのです。

自己受容と自己肯定感を取り戻す

「泣いてはいけない」「弱い自分を見せたくない」と感情を押し込めると、

心の中で「こんな自分はダメだ」という否定のサイクルが生まれます。

逆に、涙を通して「不安を感じている自分」を受け入れると、

自己受容(self-acceptance)が進み、自己肯定感が回復していきます。

これはメンタルコーチングにおける重要なプロセスでもあります。

「泣けた」ということは、自分の感情に正直でいられた証。

それは心の柔軟さを取り戻す瞬間なのです。

周囲との信頼関係を深める

涙は言葉を超えた非言語的なメッセージです。

人は他者の涙を見ると、自動的に共感や保護欲求を感じるようにできています。

これは社会的な絆を形成するための本能的な仕組み。

チームスポーツでは、仲間の涙をきっかけに絆が強まったり、

コーチが選手の涙をきっかけに信頼関係を築けることもあります。

涙は「共感の橋渡し」をする力を持っています。

涙は、弱さを示すものではなく、

心と身体のバランスを回復するための自然な行動です。

それを理解できると、自分の涙も他者の涙も、

より温かい目で受け止められるようになります。

涙を流すことのデメリットと注意点

涙にはストレスを和らげ、心を整える力があります。

しかし、あらゆる行動と同じように、使い方やタイミングを誤ると逆効果になることもあります。

ここでは、涙を流す際に気をつけたいポイントを5つ挙げます。

感情のコントロールを失うリスク

涙を流すことは自然な反応ですが、場面や頻度によっては「感情に流されている」と見られることがあります。

特に競技の場面やビジネスなどでは、冷静な判断力が求められるため、

涙が「弱さ」や「不安定さ」と誤解される可能性もあります。

大切なのは、涙を我慢することではなく、

「どの場面で」「どのように」感情を表現するかを選択する力です。

感情を表に出すにも、意識的な自己マネジメントが求められます。

感情的回避に陥る危険

涙を流すと一時的に気持ちは軽くなります。

しかし、泣くことで安心しすぎてしまうと、

不安や緊張の根本原因に向き合う力が弱まる場合があります。

例えば、「泣いてスッキリした」で終わってしまうと、

問題の解決や次の行動に繋がらないことも。

涙で終わるのではなく、「泣いた後にどう動くか」を考えることが、

心の成長には欠かせません。

周囲の誤解や影響を招く

涙は強いメッセージを持つ行動です。

そのため、意図せず相手に「責められている」「悲しませてしまった」と感じさせることがあります。

また、チームや家族の中で頻繁に泣く人がいると、

周囲が「励まさなければ」「支えなければ」と過剰に気を使い、

心理的なバランスを崩すこともあります。

涙はコミュニケーションの一形態ですが、

その影響力の大きさを理解しておくことが大切です。

泣きすぎは心身のSOSサイン

頻繁に涙が出る、理由もなく泣けてくるといった状態が続く場合、

それは一時的な情動ではなく、慢性的なストレスや心の疲労のサインです。

自律神経が乱れていたり、感情の抑圧が限界に達している可能性もあります。

このような場合は、まず休息を取り、

必要に応じて専門家(カウンセラーやメンタルコーチ)に相談することが重要です。

涙が出ること自体よりも、「なぜ泣いているのか」に耳を傾けましょう。

涙への依存傾向

涙の後に得られるスッキリ感や安心感が強すぎると、

「泣かないと落ち着かない」「泣けばどうにかなる」という情動依存になることがあります。

これは一種の「感情の逃避」であり、

本来の目的(回復や理解)を失ってしまう状態です。

涙は問題から目を背けるための手段ではなく、

自分と向き合うための入り口であることを忘れてはいけません。

涙のデメリットを理解することは、

「涙を否定するため」ではなく、「涙を正しく使うため」の学びです。

泣くことは悪いことではありません。

ただ、その涙が前に進むための一滴であるかどうかを、

自分の中で確かめることが大切なのです。

涙と向き合うためのメンタルコーチング的アプローチ

涙は「心の限界」ではなく、「心が本音を伝えてくれている瞬間」です。

ここからは、涙をきっかけにして心を整え、次の行動へつなげるためのメンタルコーチング的な視点を紹介します。

「泣いてしまった自分」を否定しない

まず大切なのは、「泣いてしまった=弱い」という自己否定を手放すことです。

涙を流したということは、それだけ真剣に向き合っていた証拠。

人は本気で挑んでいるからこそ、不安や緊張に揺れるのです。

涙を流した後は、「泣いてよかった」と言葉に出してあげましょう。

そうすることで、心は安心し、次の行動を受け入れやすくなります。

涙の「原因」を客観的に見つめる

涙の裏には、必ず何かの想いがあります。

悔しさなのか、怖さなのか、安心なのか、孤独なのか。

その感情を言語化することで、涙は「混乱の終点」から「理解の起点」に変わります。

たとえば次のように問いかけてみてください。

- 何に対して涙が出たのだろう?

- 何を大切に思っていたから、ここまで感情が動いたのだろう?

このプロセスは、コーチングでいう「気づき」のステップです。

呼吸と姿勢で心を整える

涙が溢れたあとは、深呼吸をすることが大切です。

呼吸は感情と直結しています。

長く息を吐くことで副交感神経が優位になり、身体が落ち着きを取り戻します。

また、背筋を伸ばして胸を開くことで、自己肯定感が上がるという研究もあります。

涙を流した後に「姿勢と呼吸を整える」ことは、

心を再び「挑戦モード」に戻すシンプルで効果的な方法です。

涙のあとに「小さな行動」を起こす

涙を流したあと、気持ちが落ち着いたら小さな行動をひとつ起こしましょう。

それが「前を向くサイン」になります。

例えば、ノートに気持ちを書く、感謝のメッセージを送る、軽く身体を動かすなど。

行動は、心に方向性を与えます。

「泣いたあとに動けた」という体験は、再び立ち上がる自信を取り戻すきっかけになります。

涙をチームで受け止める文化をつくる

スポーツや組織の中では、涙を「恥ずかしいもの」と扱う文化がまだ根強くあります。

しかし、涙は人間らしい表現であり、信頼関係の始まりでもあります。

リーダーやコーチが「泣いてもいい環境」をつくることで、

メンバーは感情を安心して共有でき、チーム全体の心理的安全性が高まります。

涙を否定するのではなく、「涙もチームの成長の一部」と捉える視点が大切です。

涙をコントロールすることはできません。

けれど、涙をどう受け止め、どう次につなげるかは自分で選ぶことができます。

泣くことは終わりではなく、再出発のサイン。

それを理解できるとき、人は本当の意味で強くなります。

涙は心の防衛反応であり、成長の始まり

涙は、心が壊れたサインではなく、心がまだ健全に働いている証拠です。

私たちの身体が痛みを感じることで危険を知らせるように、心もまた涙を通して「今、無理をしている」と教えてくれます。

だからこそ、涙は抑えるものではなく、耳を傾けるべきメッセージなのです。

不安や緊張の中で流す涙には、意味があります。

それは、心が必死にバランスを取ろうとしている証であり、あなたが真剣に生きている証でもあります。

ただし、その涙を終点にせず、出発点に変えることができれば、涙はあなたをより強く、優しくしてくれるでしょう。

涙を通して感情を整理し、自分を受け入れ、そして小さな一歩を踏み出す。

そのサイクルこそが、メンタルのしなやかさを育てるプロセスです。

スポーツでも人生でも、涙を流す瞬間は避けられません。

けれど、その一滴一滴は、あなたが本気で何かに向き合っている証拠。

そして本気で生きる人だけが、涙を通して本当の自分に出会えるのです。

泣いてもいい。

ただし、泣いたあとにもう一度、顔を上げよう。

涙は終わりではなく、次の挑戦の始まりだから。