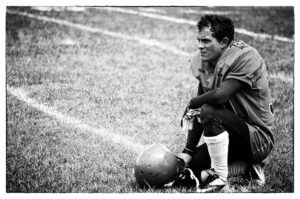

「負けるのが怖い」「試合が怖い」「失敗するのが怖い」

これは、トップアスリートから中高生の選手まで、実は誰もが一度は抱く感情です。

どんなに練習を重ねても、試合になると緊張して力が出せない。

ちょっとしたミスが頭から離れず、「また失敗するんじゃないか」と自信を失う。

負けたくないという強い気持ちが、逆に心を縛ってしまう…。

こうした不安や恐怖心の背景には、「負けること=自分の価値が下がる」「失敗=人から評価されない」といった心理的な思い込みが深く関わっています。

この記事では、スポーツメンタルコーチとして多くの選手を支援してきた経験から、「負けるのが怖い心理」の正体を紐解きながら、「試合が怖い」「失敗が怖い」という感情とどう向き合っていけばよいかを、わかりやすく解説していきます。

読み終えるころには、「怖い」という感情を味方に変えるヒントが、きっと見つかるはずです。

なぜ「負けるのが怖い」と感じてしまうのか? その心理とは

「負けるのが怖い」「失敗が怖い」

このような感情には、いくつかの共通する心理的背景があります。

まずひとつは、「結果=自分の価値」という思い込みです。

小さな頃から「勝ってすごいね」「負けて残念だったね」と評価され続けると、自然と「勝つことで認められたい」「負けたら価値がない」と思うようになります。

すると、試合に勝つことが「認められるための手段」になってしまい、本来楽しんでいたはずのスポーツがプレッシャーに変わっていきます。

また、失敗に対するネガティブな記憶も、恐怖を強めます。

たとえば、試合でミスをして怒られた経験。結果が出ずにレギュラーを外された経験。

こうした記憶が蓄積されていくと、「またあんな思いをしたらどうしよう」と、不安が先行してしまうのです。

さらに、「自分で自分を責めてしまうタイプ」の選手は要注意です。

たとえ周囲が失敗を許していても、「もっとできたはず」「自分のせいだ」と内側で自分を責め続けてしまうと、挑戦すること自体が怖くなってしまいます。

このように、「負けるのが怖い」「試合が怖い」という感情の裏には、自己肯定感の低下や過去の経験による心理的トラウマが関係していることが多いのです。

でも、だからこそ大切なのは、「その怖さを悪者にしないこと」。

怖いと思ってしまう自分を責めるのではなく、「そう感じるのは当然なんだ」と受け止めることが、メンタルを整える第一歩になります。

「試合が怖い」と感じたときに起こる身体と脳の反応

「試合が怖い」と感じるとき、私たちの身体と脳は実際に戦闘モードに入っています。これは動物としての本能的な反応で、心理的なプレッシャーが身体に影響を及ぼす典型的な例です。

この反応は「闘争・逃走反応(fight or flight)」と呼ばれ、ストレスを感じると交感神経が活性化し、心拍数が上がり、呼吸が浅くなり、筋肉が緊張するのです。アドレナリンが出ている証拠です。つまり、「試合が怖い」と感じているとき、脳はその場を危機的状況と判断し、身体に「準備せよ」と指令を出している状態です。

これは本来、命を守るための大切な反応です。

しかしスポーツの試合では、この反応が過剰になると「体が固まって動かない」「頭が真っ白になる」といったパフォーマンスの低下を引き起こしてしまいます。

また、脳内では扁桃体(へんとうたい)という部分が活性化し、不安や恐怖を強く感じる状態になります。これはまさに「失敗が怖い」「負けるのが怖い」という心理をさらに増幅させてしまう要因になります。

大切なのは、「試合が怖い」と感じること自体が悪いわけではないということ。

この反応があるからこそ、私たちは集中力を高めたり、自分を守ろうとする準備ができたりします。

つまり、緊張や恐怖は「悪」ではなく「自然なこと」。

問題なのは、その恐怖に呑み込まれてしまうことです。

だからこそ、次章ではその不安や恐怖とうまく付き合っていくための考え方や、試合で実力を発揮するためのメンタルの整え方を解説していきます。

失敗が怖いという感情の正体と、向き合うための視点

「失敗が怖い」「負けるのが怖い」と思う気持ちは、どんなアスリートにも起こりうる自然な感情です。

では、なぜ私たちは失敗をここまで怖れるのでしょうか?

それは多くの場合、過去の経験や周囲の反応に深く関係しています。

たとえば、ミスをして怒られた経験、結果を出せなかったことで期待を裏切ったという思い、自分に対してがっかりした記憶

こうした体験が積み重なると、「失敗=悪いこと」「失敗=自分には価値がない」という思い込みが心の中にできあがってしまいます。

実際、私がこれまでコーチングしてきた選手たちの中にも、失敗の原因を自分の外にばかり探し、なかなか改善のチャンスをつかめない選手がいました。

しかし、深く話をしていくと、「失敗したくない」ではなく「失敗して怒られるのが怖い」「失敗してがっかりされるのが怖い」という、人間関係の中で傷ついた記憶が根本にあることに気づくのです。

この「失敗=悪」という思い込みがある限り、失敗は“避けるべきもの”になり、チャレンジや成長のチャンスを自ら遠ざけてしまうことになります。

でも本来、失敗とは「できなかったことを明らかにする機会」です。

言い換えれば、成長の入口です。

この視点を持つことで、「失敗が怖い」という感情と適切な距離を取れるようになります。

そして、「失敗しても大丈夫」「失敗から学べばいい」という考え方が、次の行動を支える力になります。

失敗を責めるのではなく、そこから学ぶ姿勢を持つこと。

これこそが、メンタルの強さを育てる第一歩なのです。

負けるのが怖い心理の根底にある自己イメージの影響

「負けるのが怖い」と感じる心理の奥には、自分自身に対するイメージ――すなわち自己イメージが深く関わっています。

たとえば、「負けたら自分には価値がない」と思っている選手は、勝つことでしか自己肯定感を保てなくなります。

このような考え方は、本人も気づかないうちに心を追い詰め、試合のたびに失ってはいけない自分を守ることに必死になってしまうのです。

実はこの状態は、勝ちたいという純粋な欲求ではなく、負けたくないという恐怖に支配された状態です。

こうなると、試合が近づくたびに緊張が強まり、「試合が怖い」「失敗が怖い」と感じるようになります。

では、なぜこうした自己イメージが育ってしまうのでしょうか?

それは、幼少期からの経験や、周囲の評価が積み重なって「できる自分=価値のある自分」という認識が染みついてしまったからです。

しかし、アスリートに本当に必要なのは「勝ち続ける自分」ではなく、「どんな状況でも挑戦できる自分」であるはずです。

そのためには、自分の価値を“結果”にではなく、行動や挑戦に見出す必要があります。

負けても、うまくいかなくても、挑み続ける自分を誇りに思う。

そうした自己イメージに切り替えていくことが、負けることへの過剰な恐れを和らげ、試合や失敗に対して前向きに向き合う心を育ててくれます。

“試合が怖い”と感じる時に必要なメンタルの整え方

「試合が怖い」「失敗するのが怖い」「負けるのが怖い」――

こうした感情を抱えるのは、決して特別なことではありません。むしろ、それだけ真剣にスポーツと向き合っている証です。

ただし、この恐怖に支配されたままだと、パフォーマンスは本来の力を発揮できず、さらに「やっぱり失敗した」と自己否定が強まってしまいます。

では、試合が怖いと感じる時、どうメンタルを整えていけばいいのでしょうか?

ポイントは「結果」から「プロセス」へ視点をずらすこと

人は、結果ばかりを意識すると「勝たなければ」「ミスしてはいけない」とプレッシャーを強く感じます。

そのプレッシャーが恐怖心を増幅し、「試合=怖いもの」と脳がインプットしてしまうのです。

しかし、視点を「結果」から「プロセス」へと切り替えていくことで、心は少しずつ軽くなります。

たとえば、

- 「今日はいつもより声を出してみよう」

- 「準備してきたことを一つでも出そう」

- 「最後まで諦めずに走りきろう」

こうした自分でコントロールできる行動に意識を向けることで、不安は和らぎ、自信が生まれます。

自分自身との対話がカギ

また、試合前に「自分はなぜこの競技を始めたのか」「何を感じたくてここに立っているのか」と、自分の原点を見つめ直してみるのも効果的です。

競技を始めた頃のワクワクした気持ちや好きだからこそ頑張れた日々を思い出せれば、恐怖心よりも「挑戦したい」という気持ちが自然と湧いてくるはずです。

おわりに

「負けるのが怖い」「試合が怖い」「失敗するのが怖い」――

これらの感情は、スポーツに真剣に向き合うあなたの証。

大切なのは、その怖さに打ち勝つことではなく、怖さとうまく付き合いながら、一歩ずつ自分らしく前に進んでいくことです。

もしあなたが、その心の整え方をもっと深く学びたい、選手のメンタルを本気で支えたいと思っているなら、スポーツメンタルコーチとしての学びをぜひ検討してみてください。

あなた自身の人生にも、きっと大きな気づきと成長をもたらしてくれるはずです。