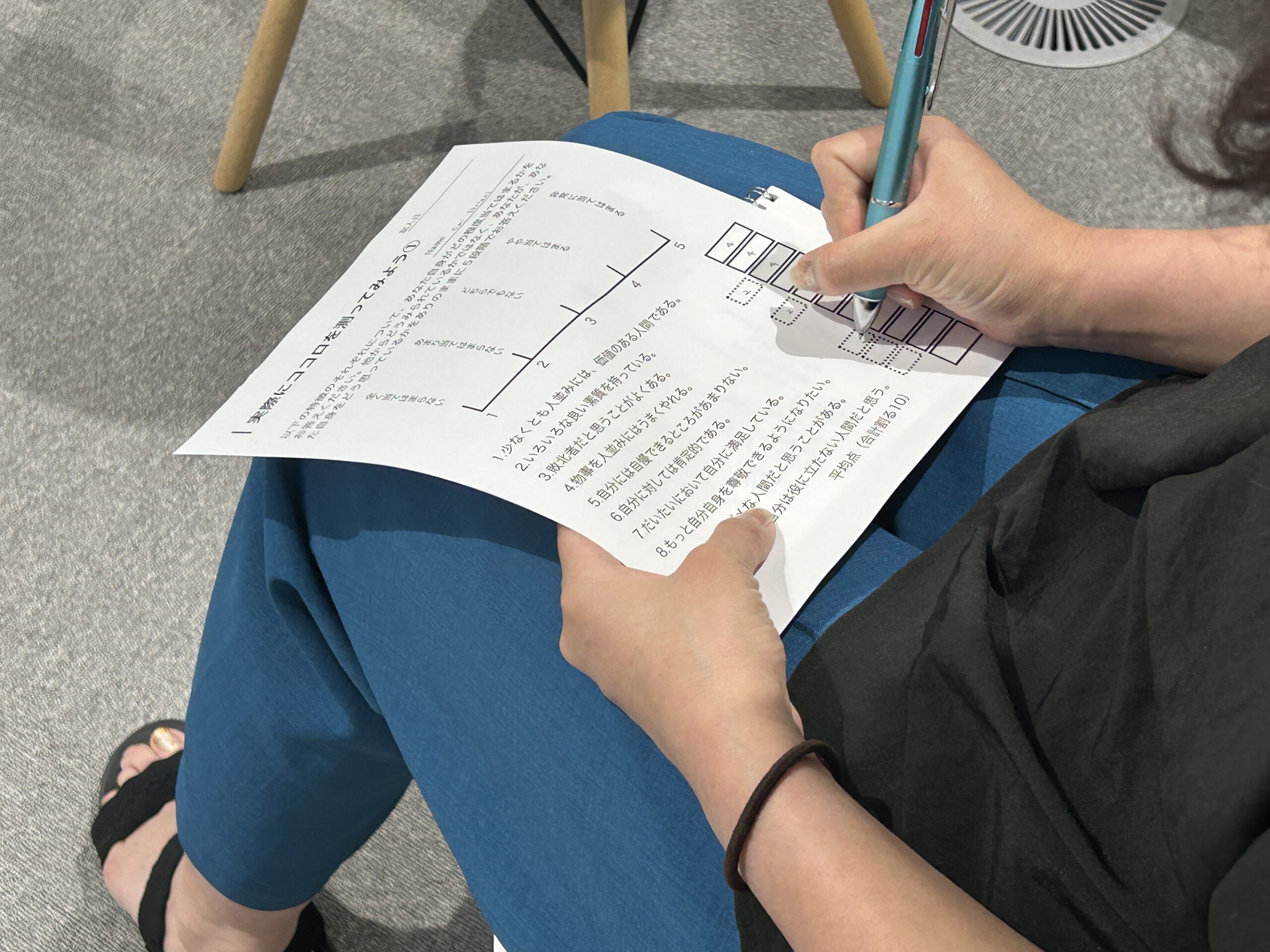

ペンを持つという行為が、心を整える

いま、私たちの生活のほとんどはデジタルに包まれています。

スケジュール管理、メモ、目標の記録、すべてスマホやタブレットで完結できる時代。

アスリートの中にも、日々のトレーニング記録をアプリでつけたり、

試合の反省をPCに打ち込む人が増えています。

しかし、

「紙に書く」という行為には、デジタルにはない深い力があります。

ペンを持ち、文字を一つひとつ刻む。

たったそれだけの動作が、脳を動かし、心を整理し、

パフォーマンスを変えていく。

実際、世界のトップアスリートの中にも、

毎日の気づきや感情をノートに書く習慣を持つ人は少なくありません。

彼らは口を揃えて言います。

「スマホに打ち込むより、紙に書くと心が落ち着く」

「書いているうちに、自分が本当は何を感じていたのかに気づける」と。

つまり、「書くこと」は情報を残すためではなく、

自分と対話するための時間なのです。

スポーツメンタルの観点から見ても、

紙に書くことは「思考の整理」「感情の解放」「行動の明確化」という

3つの大きな効果をもたらします。

このあとお伝えするのは、

なぜデジタルではなく紙なのか。

その理由を、心理学と脳科学の視点からひも解いていく内容です。

紙に書くと「脳」が動き出す

スマホでメモを取るとき、私たちは「情報を残す」ことに意識が向きがちです。

一方で、紙にペンを走らせるとき、脳はまったく違う働きをします。

実は「書く」という行為は、脳の中でも前頭前野(ぜんとうぜんや)が活性化させます。

前頭前野は「思考・判断・創造・感情のコントロール」を担う領域。

つまり、手で書くという動作は単なる記録ではなく、脳全体を動かす行為なのです。

● 書くことで思考が「整理される」

紙に書くと、頭の中のモヤモヤが「言葉」として形になります。

これを心理学では外化(externalization)と呼びます。

外化された思考は、客観的に眺めることができるようになり、

「今の自分は何に悩み、どこに集中すべきか」が自然と明確になっていきます。

スマホやPCの入力では、文字が流れるように消えていきます。

でも、紙に書いた文字は目の前に残る。

この「視覚的な手がかり」が、脳の理解を助け、

思考を整理しながら感情を落ち着かせる効果を生むのです。

● 書くことで集中力が「深まる」

書くスピードは、入力よりも圧倒的に遅い。

しかし、この遅さこそが集中力を高める鍵です。

脳は情報をゆっくり処理することで、

内容を深く理解し、長期記憶として定着させます。

実際、スタンフォード大学の研究では、

手書きメモを取った学生は、ノートPCで打ち込んだ学生よりも学習定着率が高い

という結果が報告されています。

アスリートに置き換えるなら、

トレーニングの気づきや試合の反省を「書く」ことで、

脳が経験を学びに変えるプロセスを自動的に起こしているのです。

● 書くことは「自分との会話」である

紙に書くことは、他人のためではなく、自分との対話です。

「どう感じたか」「なぜそう思ったか」を文字にしていくうちに、

自分の内側に眠っていた本音が姿を現します。

それはまるで、心の鏡をのぞき込むような作業。

この「内省」の時間こそ、

スポーツメンタルにおいて最も重要な気づきを生む瞬間です。

つまり、紙に書くというのは、

単なるメモや記録のための行為ではなく、

思考を深め、感情を整え、パフォーマンスを高めるための脳のトレーニングなのです。

感情の「解放」と「可視化」 ― 書くことで心が整う

アスリートにとって、心の中に溜まっていく感情の扱い方はとても大切です。

悔しさ、焦り、不安、緊張・・・。

それらはプレッシャーとともに積み重なり、やがてパフォーマンスにも影響します。

そんな時こそ、「書く」という行為が心のデトックスになります。

● 感情を書き出すことで、心の中を整理する

心理学では「書くことによる感情表出」をエクスプレッシブ・ライティング(Expressive Writing)と呼びます。

これは、アメリカの心理学者ジェームズ・ペネベーカーによる有名な研究でも知られています。

研究では、心の中の悩みやストレスを紙に書き出した人は、

書かなかった人に比べて免疫機能が高まり、ストレスホルモンが減少したという結果が出ています。

つまり、「書く」という行為は、

感情を外に出すことで心の整理を促す科学的な方法でもあるのです。

● 紙に書くことで、感情が「可視化」される

頭の中にある時、感情はあいまいでつかみにくい。

しかし、紙に書いた瞬間、それは形になります。

怒りも不安も、言葉にして目で見ることで初めて「自分はこう感じていたんだ」と気づけるのです。

この可視化の力が、メンタルの安定を支えます。

書くことによって、自分の中の混乱を俯瞰できるようになり、

次にどう行動すればいいかの道筋が見えてくるのです。

● デジタルでは得られない「余白」の効果

スマホのメモアプリでは、簡単に文字を消したり修正できます。

しかし、それはありのままの自分を削ってしまう危険もあります。

紙のノートには「消せない」という制約があります。

だからこそ、失敗した言葉や揺れる気持ちも、そのまま残る。

そして後で見返したとき、そこに「自分の変化」や「成長」を見つけられるのです。

この消せない記録こそ、アスリートにとっての財産です。

感情の痕跡を残すことが、自信の根っこをつくっていくのです。

書くことは、感情をコントロールするためのスキルではなく、

感情と共に生きるための習慣。

「ネガティブな感情を消そう」ではなく、「ちゃんと向き合おう」。

そのための一番シンプルで、そして一番強いツールが紙とペンなのです。

デジタルの落とし穴 ― 思考の「浅さ」と「分断」

スマホやPCを使うことが当たり前になった今、

「デジタルメモの方が効率的」と感じる人も多いでしょう。

しかし、便利さの裏側には、メンタル面における“落とし穴”が潜んでいます。

● 打ち込むほど「思考が浅く」なる

デジタル入力はスピードが速く、情報を大量に処理するのに適しています。

一方で、手書きに比べて考える時間が極端に短くなるという特徴があります。

心理学ではこれを認知的浅化(Cognitive Shallowing)と呼びます。

つまり、指先だけが動いて、頭が追いついていない状態です。

文字を打つ時、脳は「記録」をしているだけで「理解」まではしていません。

結果として、後から見返した時に内容が心に残っていない、

考えがまとまっていない・・・そんな感覚を持つ人も多いはずです。

紙に書くときは、ペンを動かすスピードが遅いため、

脳が自然と「何をどう書くか」を考えるプロセスを経ます。

この“間”が、思考の深さを生み出しているのです。

● スマホメモは「分断」を生む

スマホでメモを取ると、アプリの通知、SNS、メッセージが次々に飛び込んできます。

この環境では、集中が途切れるのも当然です。

脳科学的にも、マルチタスク状態は集中力を著しく低下させることがわかっています。

アスリートでいえば、練習中に何度も指導が中断されるようなもの。

思考が途切れるたびに、脳は再びエネルギーを消費し、疲弊していくのです。

紙のノートには通知が来ません。

書いている時間は今この瞬間に集中するしかない。

だからこそ、書くこと自体がマインドフルな行為になるのです。

● 書くという行為が「一貫性」をつくる

デジタルは便利ですが、情報が断片的に蓄積されがちです。

一方で、紙のノートにはページという「流れ」があります。

昨日のページの続きに今日を書くことで、自分の変化や成長を線として見られる。

これは、アスリートのメンタルにおいて非常に重要なポイントです。

なぜなら、モチベーションや自信は「過去から現在へと続く実感」から生まれるからです。

デジタルのスクロールでは得られない、

「積み重ねの可視化」こそが、紙に書く最大の強みなのです。

つまり、デジタルが情報を蓄積するツールなら、

紙は自分を育てるツール。

速さではなく、深さ。

便利さではなく、気づき。

アスリートに必要なのは、効率よりも「本音と向き合う時間」なのです。

紙に書くことで行動が変わる ― 自己効力感を育てる

紙に書くことの本当の力は、「思考を整理すること」だけではありません。

それは、行動を変える力を持っています。

多くのアスリートが抱える課題のひとつに、「頭では分かっているのに動けない」というものがあります。

しかし、紙に書く習慣を身につけると、その分かっているけど動けない状態を一歩ずつ乗り越えられるようになります。

● 「書く」ことで脳は行動の準備を始める

人間の脳は、書いた内容を実際に起こる出来事として認識します。

たとえば、「明日は集中して練習しよう」と頭で思うよりも、

「明日は集中して練習する」と紙に書くほうが、実行率は格段に高まります。

これは、脳が言葉を「自己宣言」として処理するからです。

心理学ではこの効果をセルフ・アファメーション(自己説得)と呼びます。

つまり、書くことで脳は「自分はやる」と信じる準備を始め、

実際の行動に移しやすくなるのです。

● 見える化が自己効力感を育てる

アスリートが試合や練習で結果を出すためには、

「自分ならできる」という感覚、つまり自己効力感(self-efficacy)が欠かせません。

この自己効力感は、結果から生まれるものではなく、

できたという実感を積み重ねることで育ちます。

紙に書くことで、その積み重ねが見える化されるのです。

昨日の自分より今日の自分がどうだったのか。

どんな練習をして、どんな感情を抱いたのか。

それを記録することが、あなたの努力を「可視化」し、

自信を支える土台になっていきます。

● 書くことが「意識の矢印」を変える

書くことにはもう一つ大きな効果があります。

それは、意識の方向を変える力。

多くのアスリートは、うまくいかないときに「結果」ばかりを見てしまいます。

しかし、紙に書いていると気づくのです。

「昨日より集中できた」「自分で切り替えられた」など、

結果以外のプロセスに目を向けられるようになるのです。

このプロセス思考が育つと、プレッシャーの中でも落ち着きを保てるようになります。

それは、結果に一喜一憂する心を超えた、

本当の意味で強いメンタルをつくるプロセスでもあります。

紙に書くことは、行動を変えるだけでなく、

自分を信じる力を養う最もシンプルで強力な方法です。

「今日も書けた」「少し整理できた」

その一歩一歩が、アスリートとしての成長を確実に前へ進めていきます。

書くという原点に戻る ― 今この瞬間を生きるアスリートへ

アスリートとして日々を過ごしていると、

つい「次の試合」「次の結果」と未来のことばかり考えてしまいがちです。

しかし、最高のパフォーマンスは今この瞬間にしか生まれません。

そして、「今ここ」に意識を戻すための最もシンプルな方法が、紙に書くことです。

● 書くことで今に集中できる

ノートにペンを走らせている時、

人は自然と「今、何を感じているか」「どんな状態か」に意識を向けています。

それはまさに、マインドフルネス(今この瞬間に気づくこと)の実践です。

「昨日のミスを悔やむ」ことも、

「明日の試合を不安に思う」ことも、

どちらも今ここから意識が離れている状態です。

書くという行為は、その意識を現在に引き戻す。

だからこそ、書くほどに心が落ち着き、

自分の内側のリズムが整っていくのです。

● 「結果」ではなく「今」を生きる強さ

結果にとらわれると、心はいつも未来に置き去りになります。

しかし、アスリートにとって本当に大切なのは、

結果を生み出す今の自分に集中できることです。

紙に書くことで、自分の気持ちや考えを整理し、

「今、何ができるのか」にフォーカスできるようになります。

これは、単なるメンタルの整え方ではなく、

パフォーマンスを最大限に引き出すための集中の技術でもあります。

● 書く時間が「自分を取り戻す時間」になる

現代のスポーツ環境では、情報も指導もあふれています。

「これをやれば勝てる」「この方法が正解だ」と、

外の声に振り回されることも少なくありません。

そんな時こそ、ノートを開いてください。

そこには、他人の声ではなく、あなた自身の言葉が並んでいます。

それを読むたびに思い出すはずです。

「自分は、なぜこの競技を始めたのか?」

「何が楽しくて、ここまで続けてきたのか?」

紙に書く時間は、自分の原点に戻る時間。

それは同時に、次の挑戦へ進むためのエネルギーをチャージする時間でもあります。

● 「今を生きる力」が未来をつくる

海外ではMindful Athlete(マインドフル・アスリート)という考え方があります。

それは、過去や未来にとらわれず、今この瞬間に心を置くアスリートのこと。

彼らは、焦りや恐怖に呑まれることなく、静かに自分のベストを出していきます。

その基盤にあるのは、「自分を感じる力」。

そして、それを磨く最も確実な方法こそ書くことなのです。

今を生きるアスリートは、強い。

未来を焦るより、今に根を張る。

その積み重ねが、やがて大きな花を咲かせるのです。

だからこそ、スマホを閉じて、ノートを開こう。

ペンを持って、今の自分に向き合おう。

あなたの強さは、すでにその手の中にあります。

論文引用リスト(紙に書くことの科学的根拠)

- Van der Meer, A. L. H., & Van der Weel, F. R. (2023).

Handwriting but not typewriting leads to widespread brain connectivity: A high-density EEG study with 12 participants.

Frontiers in Psychology, 14, 1219945.

- Matsuda, T., et al. (2021).

Writing by hand leads to stronger brain activity in the sensorimotor areas and better memory recall than typing on a keyboard.

Frontiers in Behavioral Neuroscience, 15, 678134.

- Pennebaker, J. W., & Beall, S. K. (1986).

Confronting a traumatic event: Toward an understanding of inhibition and disease.

Journal of Abnormal Psychology, 95(3), 274–281.

- Baikie, K. A., & Wilhelm, K. (2005).

Emotional and physical health benefits of expressive writing.

Advances in Psychiatric Treatment, 11(5), 338–346.

- Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014).

The pen is mightier than the keyboard: Advantages of longhand over laptop note taking.

Psychological Science, 25(6), 1159–1168.